電動キックボードはバッテリーを充電して、電力で走行します。

バッテリーは、リチウムイオンバッテリーが使われていることが多いです。

電動キックボードの購入を検討している人は「バッテリーはどうやって充電するの?」「バッテリーの注意点を知りたい」と思うかもしれません。

この記事では、バッテリーの充電方法・容量・取り外し、電動キックボードの交通ルールについて紹介します。

電動キックボードのバッテリーについて詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

電動キックボード・バイクは「リチウムイオンバッテリー」が多い

電動キックボードは、リチウムイオンバッテリーが採用されていることが多いです。

リチウムイオンバッテリーは、小型で耐久性が高く、充電して繰り返し使えるのが特徴です。

電動キックボードだけなく、電動バイク・スクーターにもリチウムイオンバッテリーが使われています。

リチウムイオンバッテリーの特徴

リチウムイオンバッテリーは、下記のような特徴を持っています。

- 劣化に強く長く使える

- 小型で軽い

- 短時間の利用にも向いている

劣化に強く長く使える

充電して利用できるバッテリーは、繰り返し使っていると、どんどん劣化していきます。

スマートフォンを長年使っていると、バッテリーが劣化して、充電のなくなるスピードがどんどん早くなるのと同じです。

ただしリチウムイオンバッテリーは、バッテリーの劣化に強く、長期間使ってもエネルギーの最大量が減りにくいです。そのため劣化せずに長い間利用できます。

電動キックボードを長期間使っても、バッテリーが劣化しにくく、何年も交換せずに利用できます。

小型で軽い

リチウムイオンバッテリーは、他の電池に比べて、小型で軽いです。

そのため電動キックボードのバッテリーとしても利用しても、車体を小さく保ち、しかも軽量です。

短時間の利用にも向いている

充電して使えるバッテリーは、充電を使い切らない状態で再充電すると、最大量が減ってしまうことがあります。

例えばバッテリー残量が0%になったときに、100%まで充電すれば問題ありませんが、50%まで充電して使うことを繰り返せば、充電できる最大量が減ってしまう可能性があります。

この現象は他の電池では起こることが多いですが、リチウムイオンバッテリーでは起こりにくいです。

そのため電動キックボードのバッテリーを充電するときにも「少しだけ充電して運転する」という使い方ができます。

バッテリーを取り扱う際の注意点

電動キックボードのバッテリーは、下記の点に注意して、適切に取り扱わなければいけません。

- 破損に注意する

- 高温・低温を避ける

- 水に濡れないようにする

- 長時間使用しない場合は、バッテリーを外す

バッテリーを落として破損すると故障の原因になるため、注意しましょう。

また雨に濡れると故障に繋がるため、車体にカバーをかけて保護するのも大切です。

電動キックボードのバッテリーについて

電動キックボードのバッテリーについて、気になることを紹介します。

バッテリーの充電方法

「そもそも電動キックボードは、どうやって充電すればいいの?」と思うかもしれません。

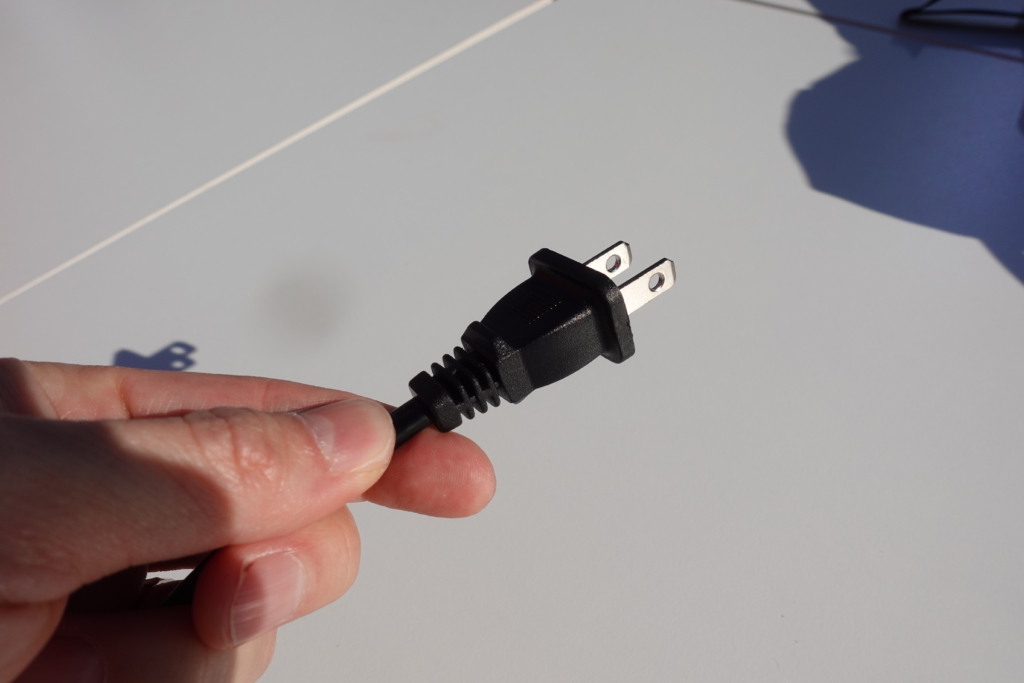

電動キックボードのバッテリーは、家庭用コンセントに繋いで充電できます。

ガソリンバイクのように、ガソリンスタンドに寄って給油する必要はなく、自宅で簡単に充電できます。

電動キックボードの車体に充電ケーブルを繋いで、スマートフォンのように気軽に充電できます。

バッテリーの取り外し

電動キックボードのバッテリーは、車体に埋め込まれているもの・車体から取り外しできるものの2種類あります。

バッテリーが取り外しできるものだと、バッテリーだけ取り出して自宅・オフィスで気軽に充電できます。

バッテリーが車体に埋め込まれているものは、駐輪スペースまでコンセントを引っ張ってくる必要があるため、少し手間がかかります。

またバッテリーが取り外しできるものは、バッテリーの交換・予備バッテリーとの差し替えも簡単です。

バッテリーが車体に埋め込まれているものだと、バッテリーを交換するときに、わざわざ修理に出さなければいけません。

バッテリーが取り外しできるものは、新しいバッテリーを購入して、リモコンの乾電池のように入れ替えるだけでOKです。

電動キックボードの購入を検討しているなら、バッテリーの取り外しができるものがおすすめです。

充電ケーブルを本体に差し込むタイプ、バッテリーだけ取り外して充電できるタイプがあります。

バッテリーの容量・走行距離

電動キックボードは、バッテリーに充電した電力で走行するので、容量が大きければ大きいほど走行できる距離が長くなります。

自分の使い方・距離を想定して、電動キックボードを選びましょう。

予備バッテリーを使うなら、バッテリーを取り外しできるモデルを選びましょう。

aticoなら安心の日本製バッテリー使用

Free Mileから発売予定の三輪電動キックボードatico(あちこ)は、日本製のバッテリーを使用しています。

一般的なモビリティ用バッテリーに比べて、aticoのバッテリーはパワーが強く、繰り返し充電しても消耗を抑えられる設計になっています。

そのため繰り返し利用しても、バッテリーが消耗しにくく、長期間の利用に向いています。

安全性と品質にこだわった日本製バッテリーなので、バッテリーからの発火や爆発の心配もありません。

また1回のフル充電で50kmと長距離の走行ができます。

aticoは後二輪の三輪タイプになるため、非常に安定性が高く、安全に運転できます。

車体が自立するため、転倒のリスクも少なく、安心です。

さらにaticoは電動キックボードには珍しい完全防水機能を持っており、雨が降っていても屋外保管できます。

ケーブルが車体に内蔵されているため、ケーブルが断線するリスクもありません。

電動キックボードの交通ルールについて

2023年7月から、電動キックボードに関する交通ルールが変わりました。

特定小型原付自転車(以下 特定小型原付)という新しい区分ができ、下記のような条件が作られました。

- 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下

- 時速制限20km/6km

- 最高速度表示灯 など

上記以外の条件もあり、すべてを満たすことで特定小型原付扱いになります。

特定小型原付に該当すると、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメット着用が努力義務になります。

ここからは、電動キックボードで公道走行するための交通ルールについて紹介します。

保安基準

すべての電動キックボードが公道走行できるわけではありません。

公道走行できるのは、保安基準を満たした電動キックボードです。

保安基準とは、安全に走行できるための装置がついているか・整備ができているかの基準です。

整備不良の状態で、公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。

自動車・バイクも車検が必要で、定期的に整備をチェックするように、電動キックボードにも基準があります。

電動キックボードは車検がありませんが、必要な装置がついて整備できているかどうかは、運転する人の責任になります。

自賠責保険・ナンバープレート

電動キックボードで公道走行する前に、自賠責保険に加入して、ナンバープレートを装着しなければいけません。

自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、加入が義務付けられています。

「自賠責保険の加入手続きが面倒」と思うかもしれませんが、コンビニで気軽に手続きできます。

コンビニのコピー機で手続きして、レジで保険料を払えば、完了です。

またナンバープレートの発行は、近くの役所で簡単に手続きできて、費用は無料です。

必要な書類などを提出すれば、30分程度でナンバープレートを受け取れます。

「自賠責保険・ナンバープレートの発行が面倒」と思うかもしれませんが、意外と簡単に手続きできます。

歩道走行可能

2023年7月の法改正によって、特定小型原付扱いの電動キックボードなら歩道走行できます。

- 時速制限6km以下

- 最高速度表示灯の点滅

上記の条件を守ることで、歩道走行が認められています。

最高速度表示灯とは、車体に取り付けられた緑色のランプで、周囲に走行モードを知らせます。

時速制限6km以下にして、最高速度表示灯を点滅させると、歩道走行可能です。

ただし特定小型原付扱いではない電動キックボードは、歩道走行できないので注意しましょう。

まとめ

この記事では、電動キックボード・電動スクーターのバッテリーについて紹介しました。

電動キックボードには、リチウムイオンバッテリーが使われることが多く、繰り返し充電して便利に利用できます。

家庭用のコンセントで簡単に充電できる電動キックボードもあり、とても便利です。

「バッテリーの故障・爆発が怖い」という人は、日本製のバッテリーを使っているaticoがおすすめです。

安全性と品質にこだわった日本製バッテリーなので、バッテリーからの発火や爆発の心配もありません。

一般的なモビリティ用バッテリーに比べて、aticoのバッテリーはパワーが強く、繰り返し充電しても消耗を抑えられるため、長期の利用にも向いています。

1回のフル充電で最大50kmと長距離走行でき、シェア・レンタルサービスにもおすすめの電動キックボードです。

電動キックボードの導入をご検討している企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。